Я считаю, что те предметы, у которых есть старшие сёстры науки, в школе стоит изучать всем. Вопрос специализаций и разделения по направлениям - отдельная достаточно спорная тема. Я в своих насквозь гуманитарных специальностях политология и психосоматика постоянно использую навыки, приобретённые мозгами во время школьной увлечённости точными науками. Я обожала физику и математику, уделяла им огромное количество свободного времени вне зависимости от от того, нравился мне учитель или нет, просто нравился сам процесс. В результате логика, умение быстро и качественно анализировать большие массивы информации, синтезировать выводы и простраивать алгоритмы мне сейчас очень помогают, а со сложными пациентами я большую часть времени именно на них и выезжаю.

Со многими преподавателями языков и литературы особой любви тоже не было, программа мне во многом не нравилась, но сами языки и литература мне были интересны с очень раннего возраста. Помогает это во взрослой жизни и профессии? Безусловно! Кроме общей эрудиции это ещё и бесконечный учебник жизненных ситуаций и человеческих реакций и чувств, а это и есть в основном предметом моей работы.

Те же химия, биология, география нужны. Как можно жить в мире, не зная, как он устроен. Фундаментальными мои знания не назовёшь, но школьные знания дали возможность ориентироваться в базовых понятиях и знать, где и как дополнительную информацию, если она становится необходимой.

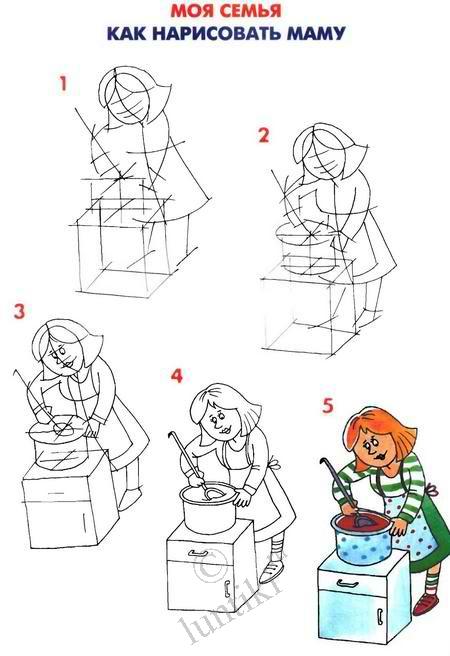

Предметы, у которых нет аналогов-наук, нет смысла преподавать как науки. Это же нелогично. Пение и рисование - это навыки, такие же как техника бега и прыжков. А исполнительское искусство, художественный талант, сверхспособности тела - данность. Их надо обнаруживать и развивать у тех, кому дано, а не пытаться втулить это в общеобразовательный курс. А вот культурология - наука, её упрощённый вариант в виде школьного предмета был бы полезен. Психология - тоже наука, коммуникативные навыки, как школьный предмет, тоже не лишние (сюда и правила хорошего тона, и этика, и конфликтология войдут со свистом).

Нужна ли физическая активность? Да, но активность, а не нагрузки и нормативы. Нормы активности у каждого свои, соответственно, разработать универсальную систему оценок невозможно.

Свои воспоминания об учителях я писала для иллюстрации следующей мысли. Человек увлечённый, преданный какому-то делу, науке может из очень скучной темы сделать феерию. Но целый ряд предметов чаще всего преподают те, у кого просто так карты сложились, а не душа легла. Бывшие успешные спортсмены остаются тренерами в профессиональном спорте, а лузеры часто и густо идут в школу. Они не хотят и не умеют преподавать,но не видят других вариантов. Работяги, не востребованные клиентами, идут учить пацанов труду, пенсионерки, которых пожалела администрация школы, преподают труды девочкам. Музыканты, которых даже на свадьбы и в кабаки лабать не зовут, досиживают до пенсии в школах.

Не спорю, бывают счастливые исключения. Например у малого в саду ИЗО преподавала просто талантливейшая добрейшая мудрейшая Таисия Павловна, готова её руки по сей день целовать. Малой не начал рисовать аки Микеланджело (этим он в меня уродился

), но занятия он обожал, чувство цвета и стиля у него проявилось ещё в саду на её занятиях и сейчас расцветает буйным цветом (ТТТ). Учитель музыки у него в школе сейчас - тоже великолепна. Но, к сожалению, такие случаи чаще вызывают удивлённую реакции типа "вот это да! повезло!", а не являются нормой. Хотя по идее, именно творческим предметам должны изучать такие яркие, творческие люди, но их мало, и редко их творческие способности дополнены педагогическим талантом.

Итого

Предметы-науки стоит представлять в школе в максимальном спектре, это даст детям большой выбор, натренирует мозги работать в очень разных режимах. А предметы-навыки должны присутствовать в совсем другой форме, потому что они другие по сути.

ну или почти нет

ну или почти нет

я таких тетрадок пока не встречала

я таких тетрадок пока не встречала

Мечта была такой странной из-за постоянных пререканий с учителями по поводу полезности и интересности материала любых предметов.

Мечта была такой странной из-за постоянных пререканий с учителями по поводу полезности и интересности материала любых предметов.

Даже добавила б еще десяток

Даже добавила б еще десяток

ost-189-1: Его бы и исключила. Но это мое такое личное

ost-189-1: Его бы и исключила. Но это мое такое личное

)

) ), поэтому и зовет учителя математики.

), поэтому и зовет учителя математики.  Риторический вопрос: Кто читает сейчас учебники?

Риторический вопрос: Кто читает сейчас учебники?

горе мне было горькое...

горе мне было горькое...